Мемуары о войне Юнность в немецкой оккупации

Содержание

Приближается 75-летняя годовщина Великой Победы, одно из немногих событий, которое пока ещё скрепляет народ России в нечто единое и целое. Именно, народ, а не пятую колонну, временно проживающую на данной территории. И всё меньше остаётся на этом свете тех, кто видел войну своими глазами: на фронте или в тылу.

Так, пять лет назад ушёл из жизни мой тесть, Николай Игнатьевич Овсянников, которому в 41-ом было 14 лет. Когда ему шёл восемнадцатый год, он попытался бежать на фронт из Сталинска (нынешний Новокузнецк), но был задержан военным патрулём. После чего чуть не загремел лет на десять по статье 1937 УК РСФСР1)Ст. 1937 пункт г) Самовольная отлучка свыше суток является дезертирством и влечет за собой – лишение свободы на срок от пяти до десяти лет, а в военное время – высшую меру наказания – расстрел с конфискацией имущества. (УК РСФСР ред. 1926), потому что самовольно покинул металлургический завод оборонного значения, на котором работал загрузчиком ши́хты2)Ши́хта – смесь материалов, загруженных в плавильную печь для получения металла определённого состава.. Всю свою жизнь до пенсии он проработал в Томске на подшипниковом заводе ГПЗ-5, который в начале войны эвакуировали из Москвы. Причём профессионалов-шлифовальщиков такой же высочайшей квалификации на заводе было один-два человека от силы. В советское время все экспортные заказы высокоточных подшипников, в том числе для поставок в Англию, выполнял он, иногда получая зарплату больше директора. И после выхода на пенсию, руководство ГПЗ-5 неоднократно просило его вернуться. Просило регулярно, вплоть до момента, когда страна уже начала разваливаться на части, а вместе с ней и промышленность.

Два года назад, отметив 90-летие в кругу многочисленных детей, внуков, правнуков и праправнуков, умерла моя тёща, Роза Григорьевна (Разия́ Га́йсовна по паспорту, в девичестве Шагиахметова), работавшая во время войны в глубоком тылу – в Томске, куда были эвакуированы заводы из европейской части страны, и где размещалось множество госпиталей. В семнадцать лет, с 1942-43 года, она встала за токарный станок – по “классической” схеме – на приставном ящике, потому что не хватало роста. Иногда, во время так называемых “Сталинских вахт”, они не выходили из заводских цехов по 36 часов, спали прямо у станков.

Уже больше года назад, на 91-ом году жизни умер мой дядя, Николай Андреевич Черемисин, человек трагической и, вместе с тем, героической судьбы. Если бы всё либеральное ворьё, во множестве расплодившееся в нашей стране за последние десятилетия, пережили хотя бы малую толику того, что выпало на долю Николая Андреевича, то, может быть, у них в башке что-нибудь изменилось. В 1930 году его вместе с отцом и другими раскулаченными выслали на барже в Тегульдетский район на севере Томской губернии, высадив на необжитый берег р. Чулы́м – по сути, в глухую тайгу. Тогда ему было всего два года. С началом войны, в тринадцать лет он начал работать в колхозе, а в 18 лет его уже мобилизовали руководить бригадой на сплавном участке в Красном Яру на Оби. И почти две трети (57 лет) из прожитых девяносто лет он беспрерывно проработал в лесной промышленности Томской области.

Другой мой дядя, Константин Григорьевич Карнышев (1927-2004), член Союза писателей СССР, в шестнадцатилетнем возрасте, прибавив себе год, пошёл служить на Тихоокеанский флот. В 1945 он участвовал в освобождении Кореи (десанты в порты Чхонжин и Хыннам – современная КНДР) и других боевых операциях против японцев. В боях за Порт-Артур он был ранен и демобилизовался с флота в 1947 году, став кавалером ордена Отечественной войны 2-й степени.

Ещё один мой дядя – Григорий Александрович Ершов (1932-2014), полковник в отставке и ветеран подразделений особого риска, участвовал в испытаниях атомных и водородной бомб на Семипалатинском полигоне. Дядя Гриша оставался чуть ли не единственным, кто дожил после этих испытаний почти до 85 лет. За свою долгую и рисковую жизнь он занимался системой “Тополь”, охранявшей ядерные потенциалы тремя уровнями защиты, работал в радиоразведке ядерных полигонов иностранных государств, преподавал в учебном центре Ракетных войск стратегического назначения и т.д.

Моему отцу, Ивану Федотовичу Карнышеву (1932-2017), с 2003 года боровшемуся с инсультом и полностью ослепшему в последние пять лет, на момент окончания войны было всего тринадцать лет. Батька рано остался без родителей, и у него, как и многих подростков без особого образования в тяжелейшие послевоенные годы в Прибайкалье, было немного альтернатив: стать рабочим или податься в воры или бандиты3)Ещё один мой дядя, тоже уже год как покойный, – Юрий Павлович Пейлак, был замечательным рассказчиком. В годы войны он учился в школе и жил в районе железнодорожной станции Томск-II, не самом благополучном районе. Проходя по улицам и показывая на дома, говорили обычно так: “Здесь – сидит, в этом доме – уже вышел, а в том – будет сидеть”. Бандитом дядя Юра так и не стал, а стал спортсменом, в частности, чемпионом Томска по боксу в своей весовой категории. Плюс футбол, плюс лыжи, коньки и прочее. Через годы, уйдя из спорта, он, по сути, занялся формированием службы, которая сейчас называется Центр Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Томской области.. Несмотря ни на что, он сумел получить рабочую специальность в ФЗУ4)ФЗУ – фабрично-заводское училище. при паровозном депо в Улан-Удэ, а после трёхгодичной службы в армии – с 1957 года и до выхода на пенсию по инвалидности, работал слесарем высшей квалификации в Томском НИИ ядерной физики.

К сожалению, систематизированных и документированных воспоминаний о войне самих участников или тех, кто трудился в тылу, сохранилось немного. Тогда отношение к этому было другое. Я уже выкладывал на этом сайте выдержки из дневника (1940-1945) томича Олега Палагина, которому в начале войны было шестнадцать лет. Сегодня я предлагаю вам документальные воспоминания Ирины Захаровны Засла́вер (1923-2019), подготовленные её родственниками и обработанные (при максимально бережном отношении к исходным материалам) моей супругой. А я лишь сверстал книжку.

Что я хочу сказать в заключение. Обратите внимание на слова автора воспоминаний: “В этот же день к нам наведались два немца и двое русских (уже успели стать предателями!)”. Я подозреваю, что число предателей в наше время в схожих обстоятельствах было бы на порядок больше. Ведь, не на пустом же месте появилось озвученное либерастами сожаление о выигранной тогда Войне: “А могли бы пить баварское!”.

Но только те, кто так говорит или думает сейчас, например, господа быковы (зильбельтруды), сытины, гозманы, венедиктовы со своими “эхами”, амнуэли, синдеевы с проливными “дождями”, три четверти ВШЭ, и прочая многочисленная и многонациональная русофобская мразь, забывают, что в то время с ними поступили бы примерно так: “Её, как и других немощных, посадили в машину и увезли – говорили, что повезут в госпиталь. На самом деле, все они были расстреляны недалеко от Воронежа”. Или так: “Судьба нас хранила: мы не попали ни в этот эшелон, ни в следующий, который тоже готовили для отправки людей в Германию, но, как мы потом узнали, все эти составы шли в концентрационный лагерь”. Поэтому все перечисленные выше господа, буде окажись в те времена на месте автора воспоминаний “Юность в оккупации”, превратились бы, в лучшем случае, в мыло, а в худшем – в банальный пепел или прах.

И таких упырей, как наша либерастня, в мире – полным полно. Из последнего, что меня “вырубило” – это недавний демонтаж памятника маршалу И.С. Коневу в Праге, который простоял ровно 40 лет. Всё-таки прав был Фёдор Михайлович: “… не будет у России, и никогда ещё не было, таких ненавистников, завистников, клеветников и даже явных врагов, как все эти славянские племена, чуть только их Россия освободит, а Европа согласится признать их освобожденными!”. Непонятно, за что тогда гибли тысячи наших солдат, освобождая этот подлый город? Или, может зря Сталин не позволил американцам и англичанам стереть в 45-ом Прагу в средневековую пыль, как они проделали это с Роттердамом, Гданьском и Дрезденом…

Ну, ладно! В конце концов, хрен с ними, с этими либеральными ублюдками. Таких уродов, похоже, не исправит даже могила.

Лично мне, хотелось бы, чтобы эти реальные воспоминания юной девушки прочитали молодые люди. Может быть, тогда они по-другому начнут относиться к своим жизненным “сложностям” и “проблемам”.

Воспоминания уроженки Воронежа Ирины Захаровны Засла́вер (1923-2019) о днях войны и своей жизни в немецкой оккупации. Подготовлено на основе личных записей И. З. Заславер, а также сохранённых писем и документов военного времени.

По страницам семейного архива

Полина Белоусова

Ирина Захаровна Заславер, моя двоюродная бабушка живет в г. Волгограде, сейчас ей 95. Хотя как-то “не тянула” эта невысокая моложавая женщина на “бабушку”, и я всегда называла ее “тётя Ира”, как и мои родители. До выхода на пенсию Ирина Захаровна была преподавателем английского языка, а также русского языка и литературы, закончив после войны два института. Писать воспоминания о войне она начала в 1979 году по настоятельной просьбе моей родной бабушки, Веры Владимировны Палагиной.

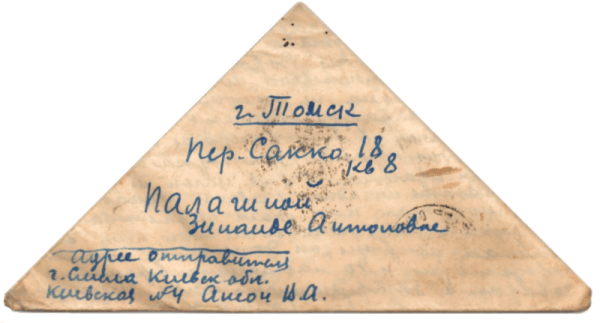

В свои письма тётя Ира вкладывала отдельные листочки, называя их “Мемуарами военных лет”, и мы с нетерпением ждали очередного продолжения истории. Дополнили повествование треугольники военных писем и самодельные почтовые карточки, полученные от семьи Заславер в 1944 году, когда наша семья уже не чаяла получить известие о том, что родные живы…

Эти бесценные документы бережно хранились моими бабушкой и прабабушкой Зинаидой Антоновной Палагиной (в девичестве Ансон – она родная сестра мамы тёти Иры) в отдельной шкатулке с надписью “сохранить”. Мы сохранили. Несмотря на наши многочисленные переезды, шкатулка не потерялась, не нарушена и связь с тётей Ирой. Мы созваниваемся, разговариваем по скайпу.

У тёти Иры прекрасная память: она помнит все ключевые даты, имена ближних и дальних родственников, а также города, где они жили или живут; факты из их биографий. Не забыла она и те страшные военные годы. С её слов мы записали продолжение мемуаров, которые не были закончены в письмах.

Перед войной семья тёти Иры (её родители – Захар Васильевич Заславер и Вера Антоновна Ансон, а также бабушка Раиса Петровна Ансон) жила в г. Воронеже, на улице Красненькая.

На фото начала 60-х годов: Зинаида Антоновна Палагина (в дев. Ансон), Вера Антоновна Ансон, Ирина Захаровна Заславер (стоит)

В 1941 году тётя Ира (тогда, Ирочка) закончила десять классов и подала документы в медицинский институт. Война перечеркнула все планы и круто изменила жизнь наших родных. Как, впрочем, и всех воронежцев, не успевших уехать из города до прихода немецких войск. С этого момента и начинается непридуманная повесть, главы которой невозможно читать равнодушно. Всё – правда, всё – пережито. Страшно… и обыденно.

Эти люди не сражались с оружием в руках, не совершали героических поступков. И, тем не менее, они герои. Потому, что нашли в себе силы выжить и передать нам то, что мы обязаны сохранить – воспоминания о страшных военных годах, о лишениях и страданиях, которые никогда не должны повториться.

Полина Белоусова,

март 2019 года

ЮНОСТЬ В ОККУПАЦИИ.

Мемуары о войне

Дорогая Зиночка!

Ты, наверное, удивишься, получив от меня письмо, т.к. думаешь, что нас нет уже в живых. И это легко могло быть, т.к. то, что мы пережили, нельзя описать. Вы, наверное, слышали, как был разрушен с воздуха немцами город Воронеж – от него почти ничего не осталось. Мы во время его взятия были в городе и жили в нём целый месяц, переживая все ужасы фронта.

Из письма В.А. Ансон сестре З.А. Палагиной

в г. Томск. (18 января 1944 г.)

Город-фронт

Июль 1942-го. Воронеж уже целый год являлся прифронтовым городом. К тому времени часть населения его уже покинула: многие были эвакуированы в тыл с заводами, другие успели уехать сами. Оставшиеся в городе люди до самого последнего момента надеялись, что наши войска Воронеж не сдадут.

Ещё в июне начались страшные бомбежки и обстрелы. Город горел. Жара, гарь, нечем дышать. Возможности уехать куда-то не оставалось практически никакой.

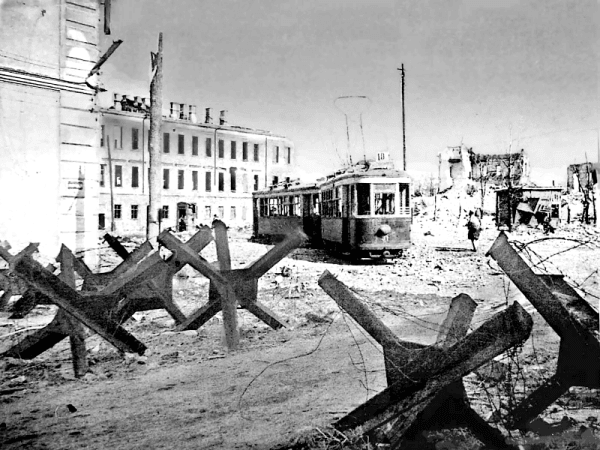

Воронеж был практически уничтожен массированными бомбардировками

Многие пытались покинуть Воронеж через Чернавский мост, ища спасения на левобережье. Однажды наша семья стала свидетелем страшной картины: немецкие самолеты на бреющем полете в упор расстреливали бегущих через мост женщин и детей.

Решив вырваться из горящего города, мы с мамой отправились на её работу, чтобы узнать о возможности уехать хоть на каком-нибудь транспорте. Дошли до проспекта Революции и видим: он совсем безлюден, стоят пустые трамвайные вагоны. Вдруг всё небо стало чёрным от немецких самолётов.

Улица Воронежа после бомбёжки

В этот день Воронеж был разрушен почти полностью, но наша улица и соседние чудом не пострадали, только стекла в домах все вылетели.

Воронеж в 1942 году. Оставленный город

А через несколько дней наши войска, оставив правобережную часть Воронежа, отступили на левый берег реки.

Улицы занятого немцами Воронежа

Вечером 6 июля саперами были взорваны электростанция, водокачка и Чернавский мост. А потом началось страшное… Воронеж бомбили нещадно. Всё горело вокруг, земля дрожала. Помню: бомбежка, мы лежим за каменным забором, мама укрыла меня подушкой и ещё закрыла собой. Рядом со мной – женщина с развороченным животом, у другой оторвана голова… Стоны слышны, даже несмотря на неимоверный грохот вокруг.

И тут мы увидели немцев. Никогда не забыть мне этой картины: они шли в трусах с автоматами в руках. Их появление испугало меня гораздо больше, чем все ужасы до этого.

Улица 20-летия Октября. Немцы заняли правобережную часть Воронежа 7 июля 1942 года. С этого дня мирные жители города фактически оказались на линии фронта под перекрестным огнем

Нам пришлось спуститься к реке, так как всё вокруг горело и нечем было дышать. На берегу – страшно: всюду валялись трупы, вода у берега красная от крови, дым ел глаза. Дом наш сгорел, сгорели и все вещи, кроме тех, что были у нас в рюкзаках. Из ближайших пяти улиц уцелел всего один дом, где жил папин знакомый, он приютил нас в комнате без крыши и оконных стекол.

Немецкий гусеничный тягач с орудием на одной из улиц Воронежа

Немцы позируют у подбитых и брошенных в Воронеже Т-34

Колонна немецких бронеавтомобилей на улице Воронежа

Немецкие танки Panzer III на ул. Большая Стрелецкая

Немецкие танки на Гусиновке (р-н Воронежа)

В этот же день к нам наведались два немца и двое русских (уже успели стать предателями!), они отбирали девушек для дома терпимости. Только чудо спасло меня от этой участи: не понравилась я им, не приглянулась – хилой была (мне никогда не давали семнадцать лет, думали, что четырнадцать, даже в театр вечером пускать не хотели).

Немецкий патруль

Каждую ночь город бомбили наши самолеты, днем обстреливала артиллерия, но скоро мы привыкли и не обращали на это никакого внимания (ко всему можно привыкнуть!). Так мы прожили месяц.

С едой было плохо. За продуктами ходили мы с папой: я не боялась по глупости, а папа – потому что вообще ничего не боялся, хотя такие походы были смертельно опасны. Один раз пошли на склад зерна и попали в страшную бомбежку. Папу контузило – его волной приподняло и шлепнуло об землю, так что вся грудь была в крови – вот тут я уже очень испугалась. А меня своим телом закрыла какая-то женщина, её слова “Не бойся, деточка!” до сих пор звучат у меня в ушах!

К счастью мы остались живы и принесли порядочно зерна. В доме нашлась кофейная мельница, из зерна мы делали муку. Мы с папой и масло подсолнечное достали. Кто-то сказал, что его можно раздобыть из цистерны, которая стоит на железнодорожных путях. Нас там чуть не убил один немец, но, как видите, судьба нас и тут пощадила.

Ещё в минуты затишья мы делали “набеги” на чей-то брошенный огород, который был рядом с нашим пристанищем: несколько грядок картошки, морковки, укропа. А потом бабушка Раиса на костре варила изумительно вкусный суп и пекла лепешки. Сколько помню её до войны, она всегда была доброй, вкусно готовила. А ещё была очень хлебосольной, у неё всегда было много друзей и гостей. Хорошо пела, любила русские песни. С большим вдохновением пела “Не шей ты мне, матушка, красный сарафан…”

Дорога в неизвестность

Дорогая Зиночка!

Пишу я уже третье письмо – не знаю, получила ли ты их. Нам пришлось так много пережить, что всего в письме не опишешь. Самое ужасное это то, что мы во время эвакуации потеряли бабушку.

В начале июля месяца 1942 г. гор. Воронеж был взят немцами с воздуха – он разрушен до основания, наш дом сгорел. Кое-что из имущества мы спасли, но потом, когда был издан приказ немцами об эвакуации – пришлось бросить и это. Приказано было взять продуктов на 2 дня и как можно меньше вещей и эвакуироваться за реку Дон…

Из письма В.А. Ансон сестре З.А. Палагиной

в г. Томск. (21 февраля 1944 г.)

Через несколько дней после оккупации немецкий комендант издал приказ, согласно которому всему оставшемуся населению Воронежа надлежало покинуть город до 10 августа. Самовольно оставшиеся считались партизанами и расстреливались на месте. Немцы гнали всех по одной дороге за Дон, прикрывая людьми свои обозы и орудия от бомбежек нашей армии. Особенно страшно было, когда мы шли через мост и шли очень медленно. К счастью, все бомбы упали в Дон и ни одна – на мост.

В августе 1942 г. немецкое командование издаёт приказ о тотальном выселении жителей из города. Лица, уклонившиеся от его выполнения, расстреливались

Ночевали мы в поле под открытым небом. Хорошо, что стояла сухая тёплая погода, но ночи были холодные, поэтому утром мы поднимались все мокрые от росы. Есть было нечего. Лишь один раз мы увидели плантацию капусты и начали с жадностью её есть, а немцы фотографировали нас и смеялись: “russische Schweine”5)Пер. с нем.: “русские свиньи” – П.Б..

Бесконечную колонну беженцев фашисты гнали за Дон

Трудная дорога в неизвестность

Пить из колодцев нам запрещалось: они были только для немцев. Однажды мы стали свидетелями, как расстреляли женщину, которая хотела напоить своих пятерых детей из колодца. Поэтому приходилось пить из луж, болот. Мама заболела дизентерией, кроме того, у неё была страшная рана на ноге – кто-то зацепил её колесом тележки. Если бы не йод, оказавшийся в кармане папиного пиджака, она бы погибла от гангрены.

Моя бабушка Раиса не выдержала всех этих страданий. Ей было уже за 80 лет. В юности она окончила Институт благородных девиц в Петербурге, до 1918 года жила в г. Юрьеве (ныне г. Тарту, Эстония), поэтому немецким языком владела прекрасно. Один раз бабушка заговорила с конвоирами по-немецки. Удивившись её прекрасному немецкому, они дали ей еду: сухарики и кусочек сахара, которые она принесла нам. На третий-четвертый день пути у бабушки распухли ноги, дальше идти ей было трудно. Когда за теми, кто не может сам идти, пришел грузовик, она обрадовалась и сказала: “Вы не волнуйтесь, я не пропаду со своим немецким. И мы ещё встретимся в Воронеже“. Её, как и других немощных, посадили в машину и увезли – говорили, что повезут в госпиталь. На самом деле, все они были расстреляны недалеко от Воронежа. Сейчас там мемориальный комплекс “Песчаный лог”. Общее число расстрелянных – 452 человека, в том числе 35 детей.

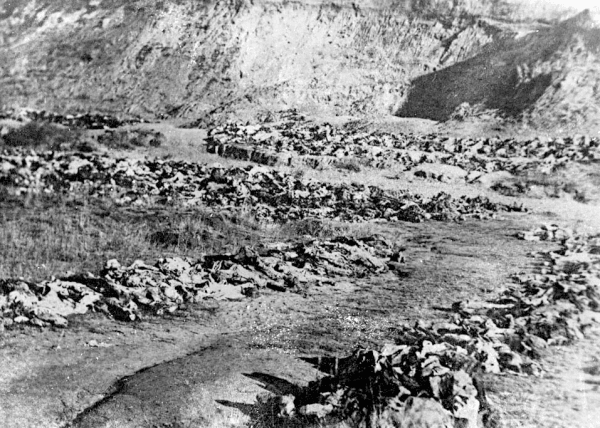

1942 г. Песчаный Лог. Жертвы массового расстрела

1975 год. Мемориальный комплекс “Песчаный лог” Воронеж с полным основанием считает своим Бабьим Яром. Фашисты убивали здесь евреев, военнопленных, коммунистов и комсомольцев, людей, осмелившихся проявить малейшее неповиновение, мирных жителей, больных и раненых, пострадавших во время бомбардировок города

Мемориальный комплекс “Песчаный лог” в наши дни

Через 10-12 дней пути на станции Латное нас погрузили в теплушки (набивали столько, что можно было только стоять) и повезли неизвестно куда. Так доехали мы до Курска, там пробыли сутки, затем нас снова затолкали в вагоны и повезли… Везли как скот: не кормили, не давали воды, по нам ползали вши…

Наконец, нас привезли в Киев. В медпункте вокзала медсёстры, увидев мамину рану, пришли в ужас. Они сделали ей перевязку и дали какое-то лекарство от дизентерии. Несколько дней всех держали на вокзале. Однажды пронёсся слух, что готовят эшелон, которым девушек и молодых женщин будут отправлять в Германию.

Отправка молодых девушек и женщин на принудительные работы в Германию

Судьба нас хранила: мы не попали ни в этот эшелон, ни в следующий, который тоже готовили для отправки людей в Германию, но, как мы потом узнали, все эти составы шли в концентрационный лагерь.

В страхе и нищете

После месяца осадного положения нас немцы погнали в тыл. Шли пешком семьдесят км, а потом нас повезли, как пленных, на Запад, и мы попали в г. Смелу на правом берегу реки Днепра. В этом городе мы прожили в ужасном положении 1,5 года…

Из письма В.А. Ансон сестре З.А. Палагиной

в г. Томск. (18 января 1944 г.)

Мы попали в другой эшелон, который в товарных вагонах привез нас в город Сме́ла Киевской области.

Фашисты захватили г. Смелу. 4 августа 1941 года. Город находился в оккупации два с половиной года

В трёх километрах от этого городишки находилась узловая железнодорожная станция им. Т. Шевченко и большой паровозоремонтный завод, где нужна была рабочая сила. Нас разместили в бараке на самой окраине города, где раньше держали евреев, которых потом расстреляли. Местные жители “порадовали” нас своим предположением: “а теперь и ваша очередь – кацапов” – так украинцы называли нас, русских. Это было жуткое место!

Папа вспомнил, что в этом городке когда-то жил его брат Константин. В 1920 году он даже приглашал папу переехать сюда, но не случилось, а потом и переписка прекратилась.

Немецкий бронеавтомобиль на улице Смелы

Сме́ла – городок маленький, а дядя долго жил и работал здесь детским врачом, поэтому отыскать его было несложно. Константин Васильевич Заславер был уже стар и частично парализован. Он жил вдвоем с женой в добротном доме с большим чудным садом: деревья в августе буквально ломились от спелых плодов. Особенно хороши были груши – таких я никогда не видела и не ела. Первые дни пребывания в доме родственников были для нашей семьи своего рода выигрышем в лотерею. Нам поначалу дали отдельную комнату, даже накормили обедом, (настоящим обедом!), которого мы не ели больше месяца. Правда, это было единственный раз!

Шуцман на базаре в Смеле

Лидия Федоровна (так звали жену папиного брата) познакомила меня с соседскими девочками на год-два моложе меня, а они в свою очередь со своими подругами. Поскольку я всегда была общительной, то уже не чувствовала себя одинокой, да ещё в стане врага. Но при этом надо сказать, что такой жадной и двуличной женщины как Лидия Федоровна я не встречала никогда. Помню, мама зимой ходила босиком, а чулки ей дали совсем посторонние люди.

Дядя, хотя был стар и не совсем здоров, принимал больных детей – родители, конечно, не оставались неблагодарными. Кроме того, как известный человек, он получал по отдельному списку молоко, кое-какие продукты и нормальный хлеб. А мы, как и все беженцы, ели страшный хлеб, который состоял из шелухи от проса, да и то не вволю. А через некоторое время Лидия Федоровна и вовсе выгнала нашу семью из дома, найдя “благовидный” предлог.

Нас, оказавшихся на улице, приютила в маленькой комнатке одна отзывчивая женщина, с которой мы жили душа в душу. Сама она была инвалидом (горбатая и хромая), но очень добрым человеком, подкармливала меня и вообще к нашей семье относилась по-доброму. Нам дали садовую скамейку – на ней спала мама, два садовых кресла, старую кровать. На свалке нашли диван, вернее его “останки” – на нем спала я. Ели мы в основном фасоль, она была очень дешевой на базаре. Мама продала свои туфли, и на эти деньги мы прожили два месяца. Кроме того, осенью было так много фруктов (все-таки Украина!), что люди отдавали их даром. Голодная смерть нам не грозила, но зато грозила отправка в Германию…

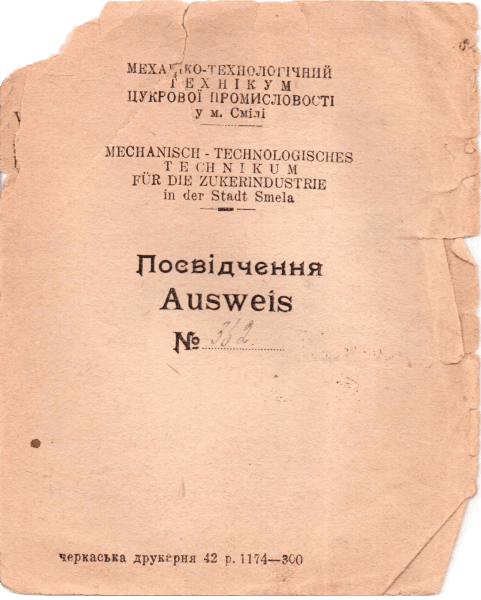

Однако и тут судьба смилостивилась: местные украинские власти объявили, что в Смеле открывается техникум на базе сахарного завода.

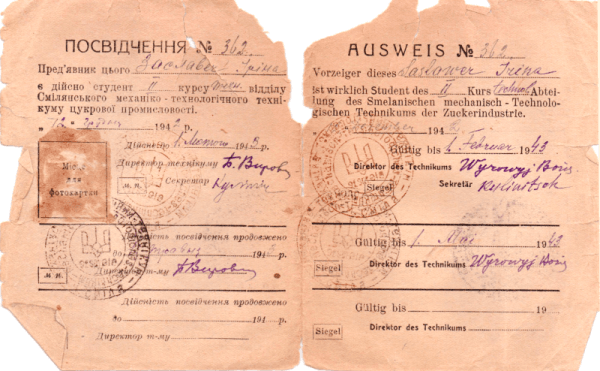

Удостоверение Ирины Заславер, студентки 2-го курса Смелянского механико-технологического техникума сахарной промышленности

Проверка документов у жителей

Развёрнутое удостоверение № 362 на имя Ирины Заславер

Мы решили, что мне следует туда поступить. Но учиться в нём пришлось всего месяц: всех учащихся отправили работать на вагоноремонтный завод, что на станции Шевченко в 5 км от Смелы. Туда ходил рабочий поезд.

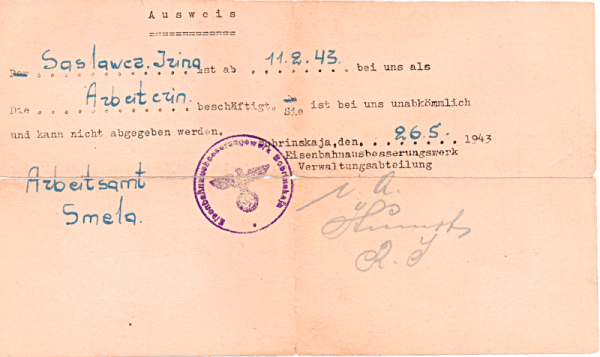

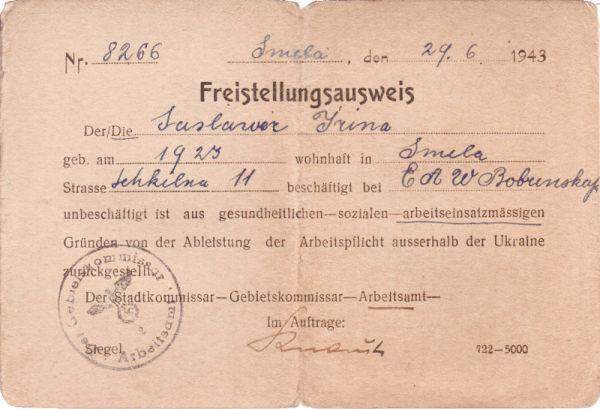

Удостоверение Ирины Заславер для работы в Смеле

Немецкий патруль в городе. Проверка документов

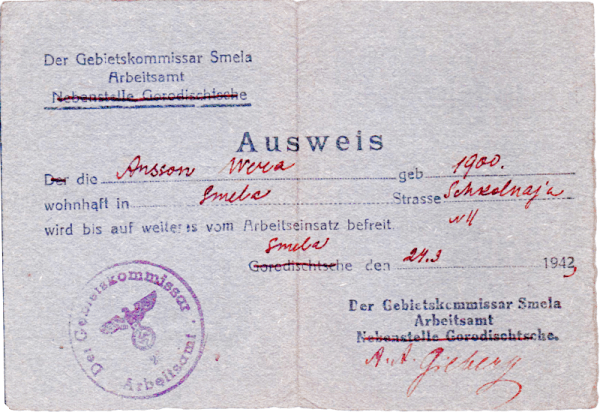

Удостоверение Веры Анссон об освобождении от работ

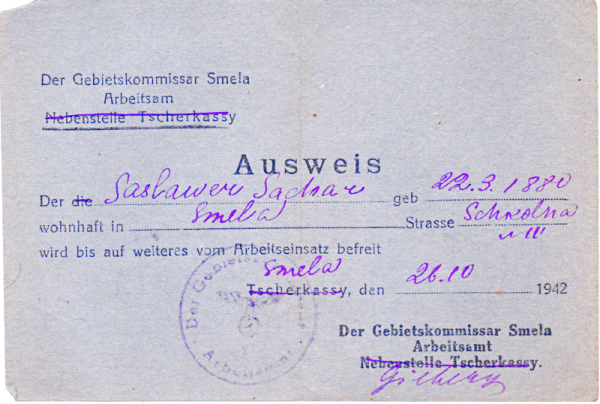

Удостоверение Захара Заславера об освобождении от работ

Как-то раз нас привезли на станцию, и мы стали свидетелями страшной картины: на путях стоял эшелон и, когда открыли двери товарных вагонов, оттуда буквально посыпались трупы наших замерзших военнопленных – их везли из-под Сталинграда. Этого я никогда не смогу забыть!

Уже в первые дни войны в Смеле было расстреляно более 400 жителей. На станции Т. Шевченко, в концентрационных лагерях под открытым небом погибали от голода, холода и эпидемии тысячи людей. Всего на территории г. Смела располагались шесть концентрационных лагерей. Самым крупным был лагерь Шталаг 345

Город Смела Черкасской области Украины. Район Кут вблизи локомотивного депо. Братская могила и памятник 2700 мирным жителям и советским военнопленным, погибшим в эшелонах при отправке в Германию в 1941-1944 гг. Бетонная фигура солдата установлена в 1956 г.

Город Смела Черкасской области Украины, р-н Кут. Памятник на могиле более 7000 безымянных советских военнопленных, погибшим в немецком концлагере Шталаг 345 в 1941-1943 гг. Камень установлен в 1995 г.

Старались выжить

Завод ошеломил. Нас сразу послали в “яму” под паровоз – темно, страшно, грязно… Мы, конечно, ничего не умели делать, только измазались в мазуте, а толку не вышло никакого. Мама пришла в ужас, когда я вернулась домой: всё пальто было грязным – его мне подарила одна девочка. Так и пришлось его носить.

Вагоноремонтный завод

Не помню, что стало со всеми девочками из техникума, но меня и ещё двух самых маленьких направили работать в инструментальную, где за несколько дней мы выучили весь нехитрый набор всевозможных ключей и ещё каких-то слесарных инструментов. Работа была нетрудная, но надо было работать даже ночью, и это было самое мучительное: трудно было не спать. Чтобы не заснуть, мы (обычно работали два человека) читали по очереди что-нибудь вслух. Помню “Тарзана”, остальные книги забылись.

Полицаи на службе у немцев

Но я все равно засыпала, хоть это и было опасно, ведь за нами постоянно надзирали. Немцев на заводе я не видела. За работой наблюдали полицаи, вот их-то и следовало опасаться: если видят, что кто-нибудь “сачковал” или спал, пощады не жди. Начальником всех полицаев был некий Гриша – так все его звали, и я запомнила это имя на всю жизнь. Чудовище, вечно пьяное и жестокое.

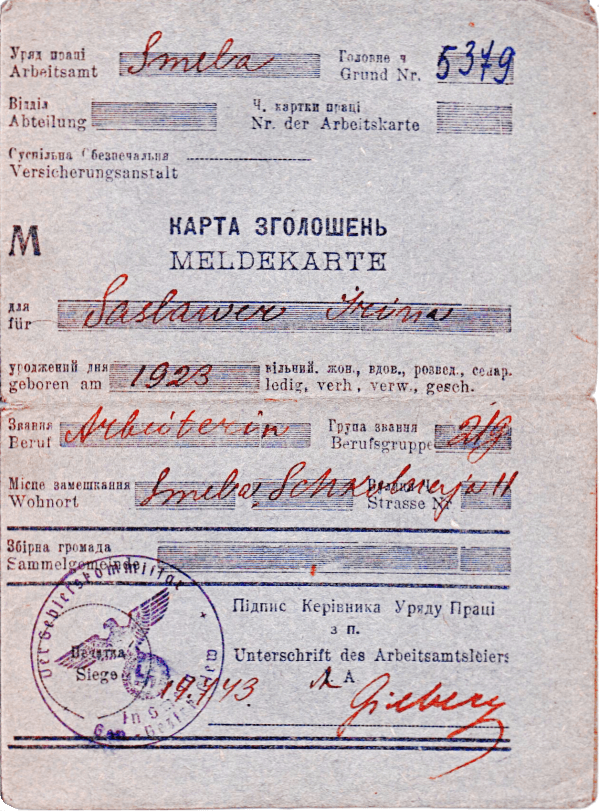

Карточка регистрации Ирины Заславер

Жизнь все эти месяцы (с ноября 1942 – по ноябрь 1943 года) была скотской: вставала в шесть утра, в восемь вечера возвращалась домой. Электричества не было, пользовались коптилкой, поэтому о чтении и не думали. Мама должна была через день ходить на биржу труда отмечаться. Иногда её посылали на какую-нибудь работу: то дрова пилить для какого-нибудь начальника из украинцев, то уборщицей в какое-нибудь учреждение. Её руки распухли, они у неё с детства болели.

Удостоверение об освобождении Ирины Заславер от работ по состоянию здоровья

Предписание для проезда Ирины Заславер на ж/д транспорте по служебной надобности

И тут выручила наша хозяйка. Она 30 лет работала в регистратуре поликлиники, была знакома со многими врачами. Для мамы ей удалось достать справку, в которой было написано, что папа после кровоизлияния нуждается в уходе (еще в 1940 году он перенес тромбоз головного мозга). Теперь ей хотя бы на биржу не надо было ходить. Летом мама с папой ходили в сосновый лес и приносили хворост – сосновые ветки. Это было наше топливо. Весной и осенью она, как батрак, нанималась копать огороды и убирать урожай у посторонних людей. За это её кормили и давали “дары природы”.

Дорогая Зиночка!

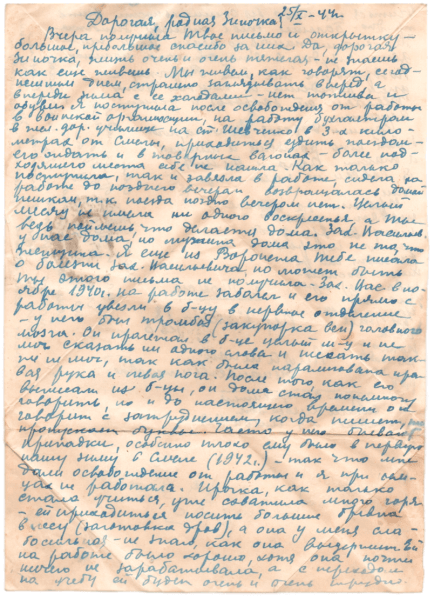

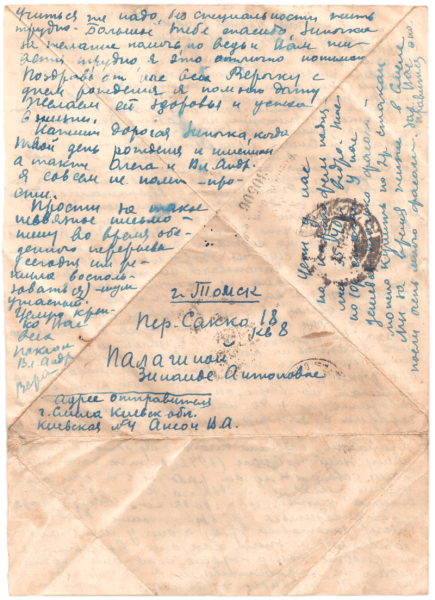

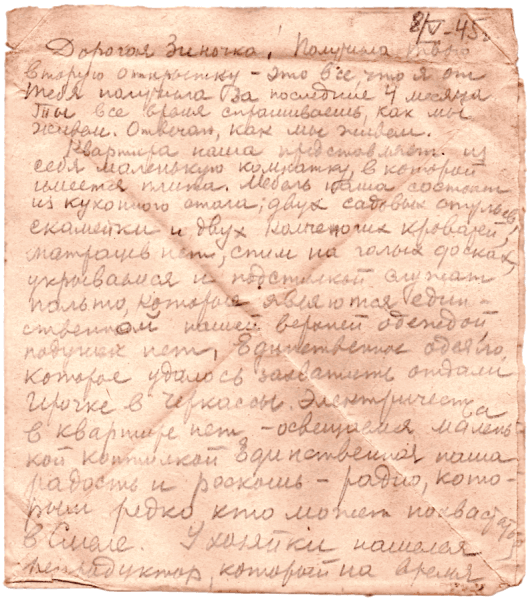

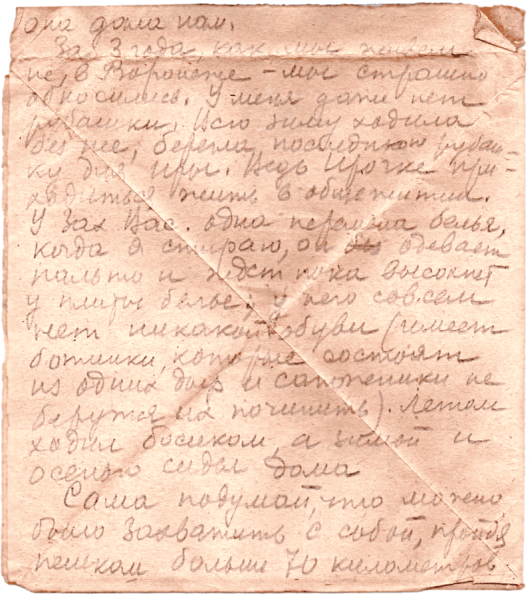

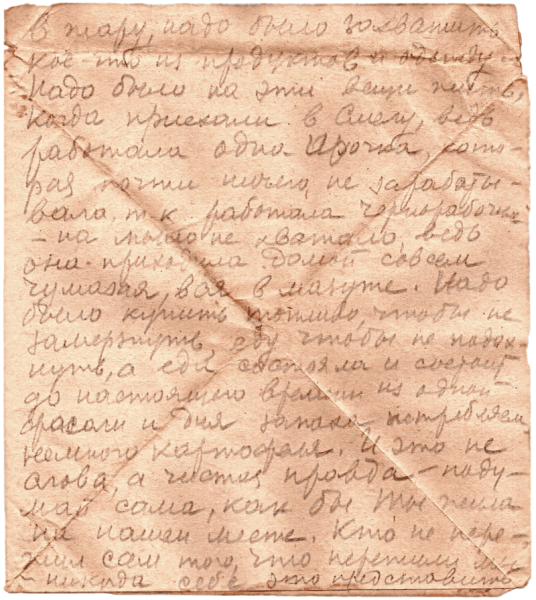

… Ты все время спрашиваешь, как мы живём. Отвечаю, как мы живём.

Квартира наша представляет из себя маленькую комнату, в которой имеется плита. Мебель наша состоит из кухонного стола, двух садовых стульев, скамейки и двух колченогих кроватей, матрацев нет, подушек нет, спим на голых досках, укрываемся пальто, которые являются единственной нашей верхней одеждой и служат подстилкой…

Электричества в квартире нет, освещаемся маленькой коптилкой. Единственная наша радость и роскошь – радио, которым редко кто может похвастаться в Смеле. У хозяйки нашелся репродуктор, который она на время дала нам.

За три года, как мы живём не в Воронеже, – мы страшно обносились. У меня даже нет рубашки, всю зиму ходила без нее, берегла последнюю рубашку для Иры…

У Захара Васильевича одна перемена белья; когда я стираю, он одевает пальто и ждёт, пока бельё высохнет у плиты; у него совсем нет никакой обуви (имеет ботинки, которые состоят из одних дыр, и сапожники не берутся их починить). Летом ходил босиком, а зимой и осенью сидел дома.

… работала одна Ирочка, которая почти ничего не зарабатывала, т.к. работала чернорабочей – на мыло не хватало, ведь она приходила домой совсем чумазая, вся в мазуте. Надо было купить топливо, чтобы не замерзнуть, еду, чтобы не подохнуть, а еда состояла и состоит до настоящего времени из одной фасоли и для запаха потребляем немного картофеля, и это не слова, а чистая правда – подумай сама, как бы ты жила на нашем месте. Кто не пережил сам того, что пережили мы, – никогда себе это представить не сможет, это я тебе описала частицу наших страданий. Когда же описывать всё, то волосы от воспоминаний становятся дыбом и мороз дерёт по коже. Вот что сделали с нами эти проклятые немцы.

Из письма В.А. Ансон сестре З.А. Палагиной

в г. Томск. (8 мая 1945 г.)

Жизнь есть жизнь, а я была молодой (18-19 лет), потому не обошлось без любви. У меня был жених (мы даже собирались пожениться). Звали его Фёдор Арсентьевич. Он работал на вагоноремонтном заводе токарем и, как позже стало известно, был связан с партизанами. Ещё до войны в Киеве он закончил технологический институт. Был старше меня на 13 лет, и это обстоятельство его очень удручало. Фёдор Арсентьевич хорошо играл на пианино и скрипке. Он вместе со старшей сестрой жил в чудесном домике городского типа в селе Малая Яблоновка в 8-10 км от Смелы. Возле дома – большой сад и луг, спускающийся к небольшой речке, небольшая пасека. Мой поклонник часто привозил меня сюда на своем велосипеде. Летом здесь было так чудесно! Так и стоит у меня перед глазами этот “пряничный” домик.

Фёдор Арсентьевич Левенец

Это были светлые минуты в сложной жизни в окружении немцев, которых я люто ненавидела и в то же время боялась. Хотя я их и редко видела, но знала, что они рядом, и что каждую минуту может произойти что-нибудь страшное. Так оно и вышло…

Чудом избежала расправы

Шёл 1943 год. В городке, где мы жили, слышалась отдаленная канонада. Она то приближалась, то удалялась, а мы прислушивались к ней с такой надеждой! Но слышали её не только мы, но и наши мучители: они становились все более жестокими. На заводе, где я работала, соорудили виселицу – было повешено четыре человека.

Казнь партизан

На груди каждого из них была табличка: “Партизан”. Висели они долго, проходить к корпусу завода надо было всегда мимо неё, и каждый раз сердце сжималось от жалости, гнева и страха. Особенно страшно было, когда приходилось работать в ночную смену.

В один “прекрасный” день меня вызвал начальник инструментальной – поляк, сносно говоривший по-русски. Слышу его приказание: “Панёнка, пойдёте в дом, где живут немцы, будете мыть посуду и развлекать их”. У них там какое-то торжество было. Этого я уже выдержать не смогла и, собрав во рту побольше слюны, плюнула в его мерзкую рожу. Рассвирепев, он поволок меня к полицаю Грише. Этот человек был страшным существом, чудовищем. О его злодеяниях рассказывали страшные вещи. Я его не видела, но много слышала, и струсила не на шутку.

Cцена этой встречи живо стоит у меня перед глазами, хотя прошло уже столько лет. В комнате всё плывет в табачном дыму и винном перегаре, за столом сидит до пояса голое и вдрызг пьяное чудовище, на груде страшная татуировка. Тот, что притащил меня, усиленно пытается его расшевелить: трясёт и твердит: “Гриша! Я тебе панёнку привел!”. Гриша что-то нечленораздельно бормочет, и голова его снова и снова падает на грудь. Тут входит полицай, совсем юный. Он не раз попадался на моем пути, всё пытался познакомиться, говорил, что из Ленинграда, учился в университете… Моему обидчику он пообещал, что сделает всё, чтобы Гриша со мной расправился. С презрением посмотрела я на этого юношу, а он на самом деле оказался моим спасителем.

Как только ушел этот поляк, парень потащил меня прочь из комнаты. Я ещё и упиралась! Вывел он меня с территории завода и сказал, чтобы я где-нибудь надежно спряталась, а ещё бы лучше, куда-нибудь уехала. Больше на завод я не пошла, но и не спряталась.

Маме и папе ни о чём не рассказала. На что надеялась, не знаю. На чудо, наверное, и на то, что в городе среди немцев чувствовалась паника – значит, наши наступают (мы об этом могли только догадываться), и обо мне никто думать там, на заводе, не будет.

Правда, нависла другая опасность…

Из огня да в полымя

Немцы усиленно набирали молодежь для работы в Германии, отправляли эшелон за эшелоном. На нашей улице жила семья, в которой была девушка приблизительно моего возраста (моя знакомая), и они предложили бежать с ними в деревню, где, якобы, жили их родственники. Мы согласились.

На дворе декабрь. Добрые люди дали нам салазки, куда мы положили свой нехитрый скарб. Рано утром двинулись в путь, шли пешком в течение всего дня, на место пришли почти ночью. Село называлось Большая Яблоновка, красивое, с добротными домами, с большими садами. Мы нашли себе пристанище в добротном доме, нас приютил бывший председатель колхоза (кстати, довольно редкий случай, когда такого человека местные предатели не выдали немцам). На дверях дома повесили бумажку “Тиф” – этого немцы страшно боялись.

Как оказалось, семья, приютившая нас, была связана с партизанами, особенно их сын Вася, ему было лет семнадцать, и дочь. Как звали девушку не помню, но её судьба печальна. Сразу после войны она вышла замуж, уехала с мужем в Западную Украину, где оба были зверски убиты недобитыми бандитами. Я больше дружила с Васей, и он даже однажды дал мне партизанское задание: пронести под пальто две гранаты мимо немцев. К сожалению, это было всего один раз, больше похвалиться нечем.

В селе мы жили тихо, не выходя из дома днём, чтобы не попасть на глаза немцам. Ни книг, ни радио в доме не было, и мы с мамой по очереди пересказывали романы, которые читали до войны. Так мы прожили, наверное, месяца полтора. Гостеприимные хозяева нас кормили, так что мы голода не чувствовали, а при встрече Нового 1944 года даже самогон пили. Горела коптилка; Вася привёл двух парней из партизанского отряда… Всё казалось праздничным, нереальным… Но вскоре всему пришел печальный конец!

Когда мы шли из Смелы в это село, конечно же, не знали, что оно партизанское, а если бы даже и знали, то вряд ли могли представить, чем это грозит. Одним словом, бежав от опасности из городка, мы попали, как говорится, из огня да в полымя. Не помню точно даты, но ясно помню: было раннее утро, когда в село вошли немцы. Их было много, все в белых халатах с автоматами на груди. У каждого на рукаве ясно виднелась нашивка с изображением черепа и скрещённых костей6)Символ карателей войск СС “Мёртвая голова” – П.Б..

Они подходили к каждому дому, обливали крышу бензином (у большинства крыши были из соломы) и поджигали факелами. Если дом не загорался, обливали бензином всё в доме и тоже поджигали. Это страшное зрелище до сих пор стоит перед моим мысленным взором. Меньше часа понадобилось, чтоб от красивого села ничего не осталось. Нас всех согнали в большой овраг. Наверху – немцы с овчарками. Вот они стали снимать свои автоматы и все стало ясно: нас расстреляют…

Карательная операция

Но тут свершилось чудо – в село ворвались партизаны, завязался бой, немцы были изгнаны, а мы спасены.

Село сожжено, куда идти? Шестнадцать человек (восемь взрослых, восемь детей, и мы среди них) нашли на берегу речки полусгоревшую избу и укрылись в ней. Ночью спали на полу вповалку. Здесь мы провели восемь дней и восемь ночей. Есть и пить было нечего. Однако без еды прожить ещё можно, а вот без воды – очень трудно. Мы выползали из избы и ели снег, хотя он был грязный. Рядом с избушкой был какой-то склад, там всё время что-то горело. А около нас прижилась заблудившаяся лошадь. Видимо, из-за этого немцы на другой стороне реки решили, что здесь что-то важное с военной точки зрения, и начали стрелять. Как не попали в дом, не знаю – наверное, вновь чудо…

В один из дней пришел Вася и сказал, что немцы могут вернуться, поэтому надо уходить. Сам он не сможет идти с нами, но дорогу покажет. Кроме нас идти не решился никто, ночью мы пошли втроём. Было очень страшно, дорога простреливалась, пули свистели перед носом. Не знаю, сколько часов шли, и вот подошли к лесу, темному и страшному. Зайти в него не рискнули, забрались в стоящий рядом стог сена и заснули. Утром вдруг слышим голоса. Думали, что немцы, но оказалось, что это наши солдаты тянули связь… Мы не знали, что ночью перешли линию фронта.

Нам показали дорогу через лес к ближайшему селу. Добирались целый день. Селение под названием Сунки стояло на холмах, там было много военных. Мы обратились в первый попавшийся дом. Он оказался очень добротным, красивым, по-городскому обставленным. Но хозяйка сказала, что мы сможем только переночевать – здесь будет штаб.

Всю ночь мы вставали и пили воду – выпили два ведра (хозяйка очень удивилась…). А ещё у меня разболелся зуб, был флюс и щека перевязана грязным полотенцем, чёрным от гари. Я заглянула в зеркало – и обомлела: я или не я? И тут вошел молодой красивый лейтенант, артиллерист. Конечно, он мне очень понравился. Сейчас мне даже кажется, что флюс у меня очень быстро прошел… Лейтенанта звали Лин Васильевич Клюкин. Он вообще принял участие в нашей судьбе, помог нам найти квартиру, вернее, маленький домик на окраине села. С ним мы подружились: катались на санках, я его провожала на задания, какое-то время мы даже переписывались, потом потерялись.

Дней десять прожили мы в Сунках, потом отправились пешком в Смелу, которую к тому времени уже освободили от немцев. Шли с утра до вечера, не помню, сколько дней… Вернулись в тот же дом, где жили. Мой жених Фёдор устроил маму бухгалтером в железнодорожное училище. Меня взяли туда же секретарем. Училище очень хорошо снабжалось, вкусно кормили в столовой, мы ещё и папе приносили обед. На Украине был голод, а мы всё время ели хлеб и даже делились с соседкой.

Через год я узнала, что в Черкассах (на Днепре) есть двухгодичный учительский институт и поступила туда. Учиться было интересно, мне очень нравилось. Готовили педагогов русского языка и литературы до восьмого класса включительно. Закончила институт с красным дипломом. Там же я встретила долгожданный день Победы…

Номер “Комсомольской правды” от 9 мая 1945 года

9 мая 1945 года. Листок календаря

Послесловие

Тётя Ира умерла в конце апреля 2019 года, не дожив всего несколько месяцев до своего 96-летия… Она не увидела этого материала, но знала о его подготовке и радовалась тому, что ещё может принести кому-то пользу. Это было для неё очень важно – быть полезной другим. Как и для большинства людей этого уходящего поколения…

Полина Белоусова,

май 2019 года

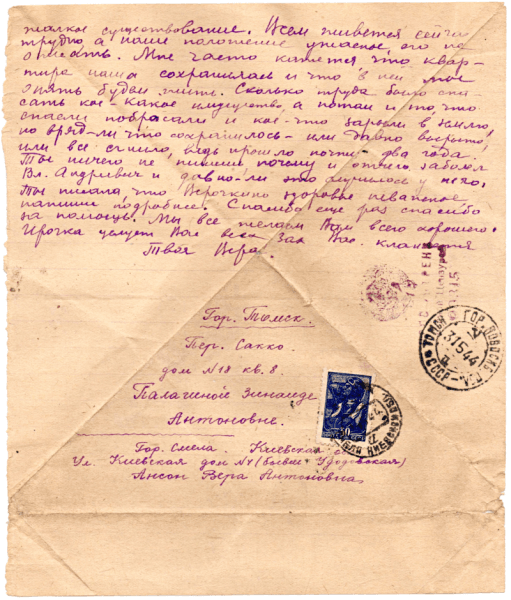

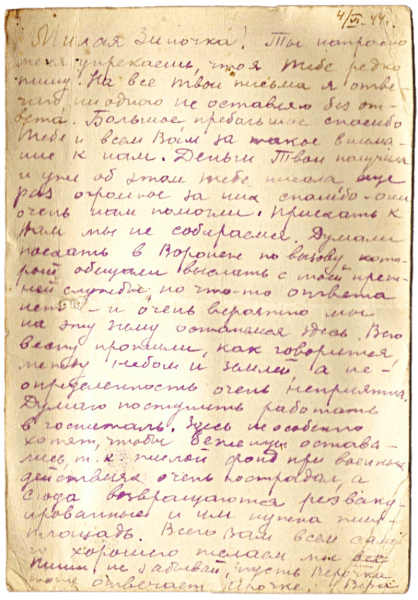

Приложение. Письма 1944-45 гг.

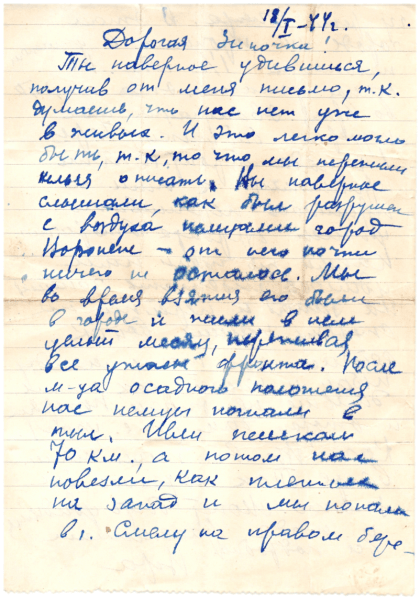

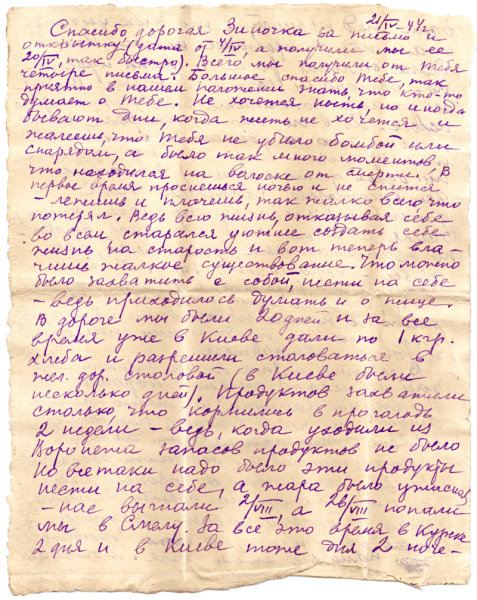

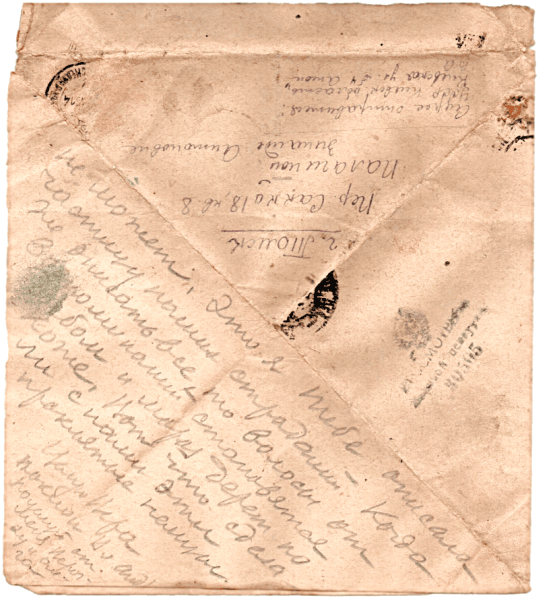

Письмо от 18 января 1944 года

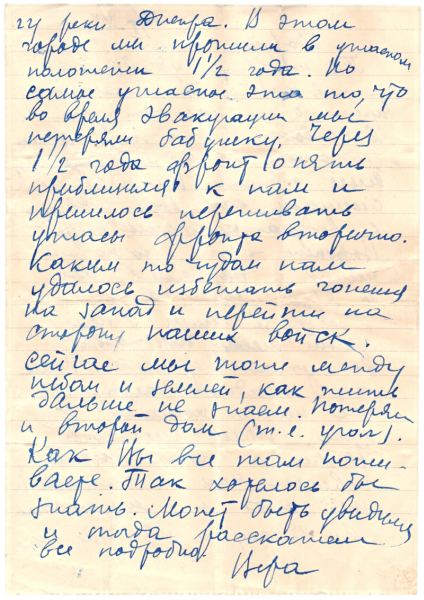

Письмо от 18 января 1944 года. Продолжение

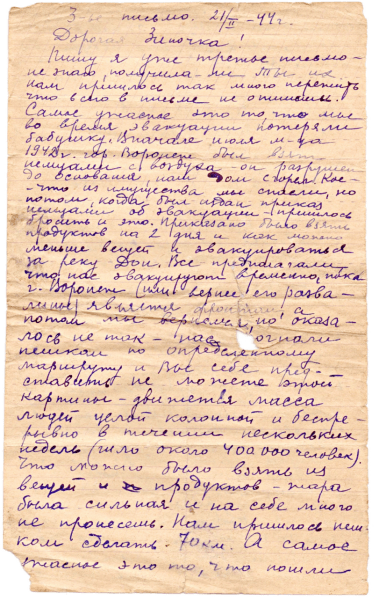

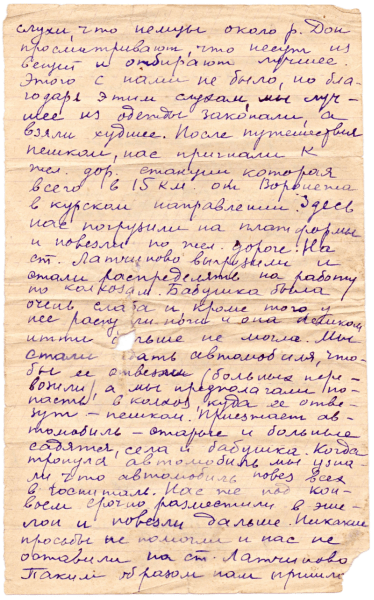

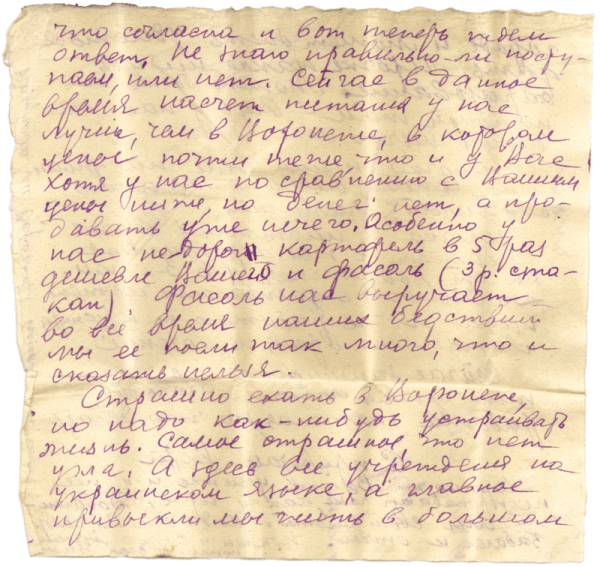

Письмо от 21 февраля 1944 года

Письмо от 21 февраля 1944 года. Продолжение

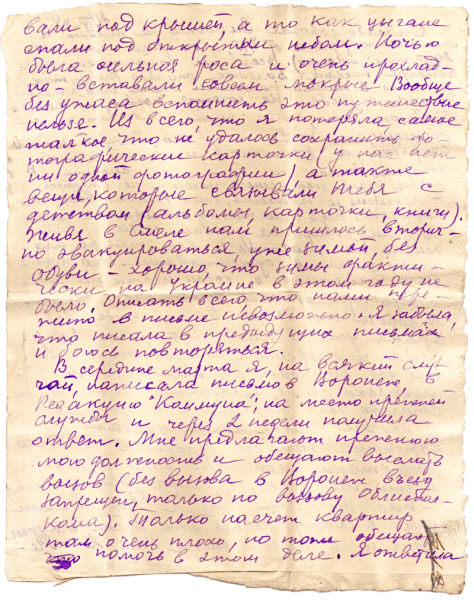

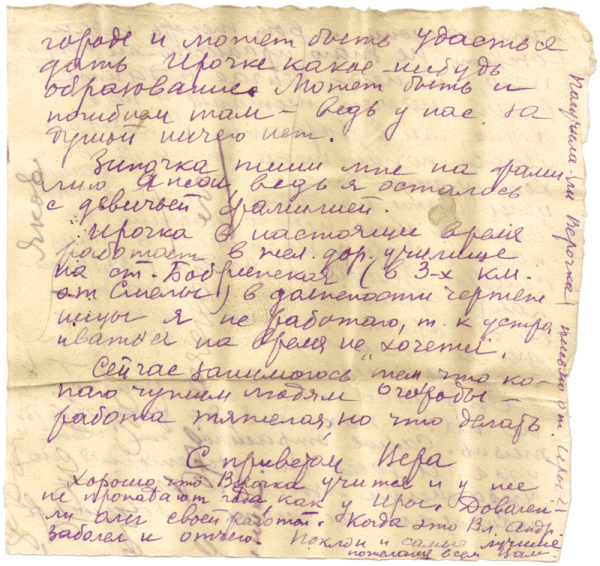

Письмо от 21 апреля 1944 года

Письмо от 21 апреля 1944 года. Продолжение

Свёрнутое письмо от 13 мая 1944 года

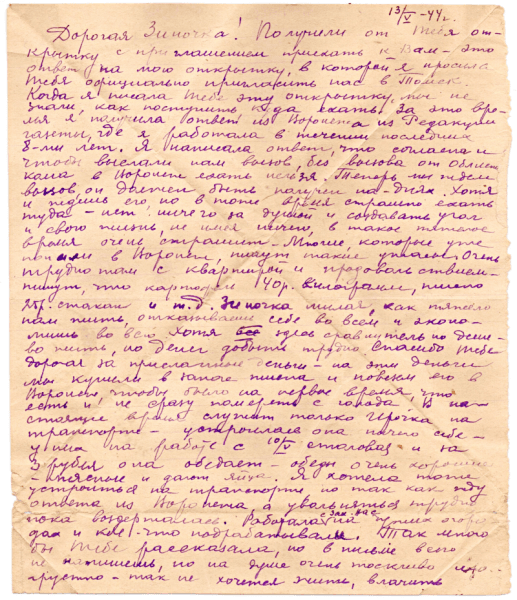

Письмо от 13 мая 1944 года

Письмо от 13 мая 1944 года. Продолжение

Почтовая карточка от 4 июня 1944 года

Почтовая карточка от 4 июня 1944 года. Оборотная сторона

Фрагмент письма от 21 июня 1944 года

Фрагмент письма от 21 июня 1944 года. Продолжение

Свёрнутое письмо от 25 октября 1944 года

Письмо от 25 октября 1944 года

Письмо от 25 октября 1944 года. Продолжение

Свёрнутое письмо от 8 мая 1945 года

Письмо от 8 мая 1945 года

Письмо от 8 мая 1945 года. Продолжение

Письмо от 8 мая 1945 года. Продолжение

Письмо от 8 мая 1945 года. Тыльная сторона

Сноски

| ↑1 | Ст. 1937 пункт г) Самовольная отлучка свыше суток является дезертирством и влечет за собой – лишение свободы на срок от пяти до десяти лет, а в военное время – высшую меру наказания – расстрел с конфискацией имущества. (УК РСФСР ред. 1926) |

| ↑2 | Ши́хта – смесь материалов, загруженных в плавильную печь для получения металла определённого состава. |

| ↑3 | Ещё один мой дядя, тоже уже год как покойный, – Юрий Павлович Пейлак, был замечательным рассказчиком. В годы войны он учился в школе и жил в районе железнодорожной станции Томск-II, не самом благополучном районе. Проходя по улицам и показывая на дома, говорили обычно так: “Здесь – сидит, в этом доме – уже вышел, а в том – будет сидеть”. Бандитом дядя Юра так и не стал, а стал спортсменом, в частности, чемпионом Томска по боксу в своей весовой категории. Плюс футбол, плюс лыжи, коньки и прочее. Через годы, уйдя из спорта, он, по сути, занялся формированием службы, которая сейчас называется Центр Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Томской области. |

| ↑4 | ФЗУ – фабрично-заводское училище. |

| ↑5 | Пер. с нем.: “русские свиньи” – П.Б. |

| ↑6 | Символ карателей войск СС “Мёртвая голова” – П.Б. |